매년 직물의 85% 버려...친환경은 '시늉만'

매일 아침 우리는 옷장문을 열고 '오늘은 뭘 입을까' 고민한다. 어쩌다 어제하고 똑같은 옷을 입고 회사에 가면 "OO씨, 어제 외박했나봐?" 이런 소리를 듣기도 한다. 저마다 디자인, 색상, 재질 등 자신의 취향대로 옷을 고르고 산다. 패스트패션 브랜드가 많아지면서 우리는 더 많은 옷을 소비하고 쉽게 버린다. 유행은 빠르게 변하고 옷은 싸니까.

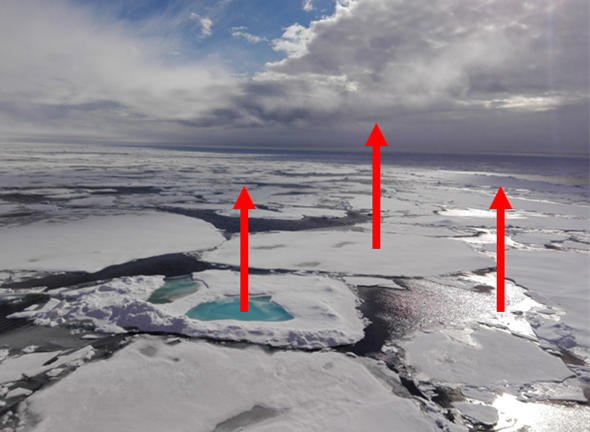

이렇게 우리가 버리는 옷들은 결국 쓰레기가 돼 환경오염의 재앙으로 다가오고 있다. 대부분 석유제품에서 뽑은 합성섬유로 만든 옷들이다보니 매립하거나 소각하면 엄청난 양의 탄소가 배출된다. 결국 옷의 과소비가 문제다. 그런데 과연 소비자들만의 문제일까. 옷을 과잉생산하며 소비를 부추기는 의류업계는 의류폐기물을 줄이기 위해 어떤 노력을 하고 있는 것일까.

◇ 환경오염의 주범 '패스트패션'

패션은 유행에 매우 민감한 업종이다. 유행이 바뀌면 그동안 만들었던 옷들을 다 폐기하고 새로운 트랜드를 반영한 디자인의 옷들을 빠르게 만들어야 살아남는다. 기자가 유명 패스트패션 브랜드 자라(ZARA) 매장을 한달간 방문하면서 직접 확인해본 결과, 1주일에 신상품이 2번씩 바뀌는 것을 확인할 수 있었다. 이번주 진열된 상품은 그 다음주 방문하면 사라지는 경우가 부지기수였다. 실제로 자라의 경우 1년에 약 4억5000만개에 달하는 옷을 생산한다.

실제로 2000년 이후 세계 의류시장의 생산량은 2배 이상 늘었다. 자라, H&M, 아소스같은 패스트패션이 등장하면서부터다. 패스트패션 브랜드 옷은 값이 싸다보니 대부분의 사람들은 한 계절만 입고 버린다. 이들이 생산하는 옷은 한해 800억벌에 달한다. 미처 팔리지 못하는 옷들은 곧장 쓰레기장으로 간다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면 매년 전체 직물의 85%가 버려진다는 것이다.

국내 패션업계 시장규모도 2018년 기준 43조2000억원에 달했다. SPA(자가상표부착제 유통방식) 시장은 2018년 기준 약 5조원으로 전체 패션시장의 12%에 달할 정도로 커졌다. 한국섬유산업협회에 따르면 국내 SPA브랜드 시장규모는 2010년 1조2000억원에서 2018년 5조원으로 성장했다.

문제는 그만큼 발생하는 쓰레기의 양도 늘었다는 점이다. 환경부 환경통계포털 자료에 의하면 사업장에서 배출되는 섬유폐기물은 2010년 112만여톤에서 2018년 451만여톤으로 증가했다. 특이한 점은 SPA 시장규모와 사업장 배출 섬유 폐기물양이 같은기간 거의 동일하게 4배가량 증가했다. SPA 브랜드가 성장하는 만큼 사업장에서 버려지는 폐기물의 양도 증가한 셈이다. 세계로 눈을 돌리면 더욱 심각해진다. 전세계 인구가 1년동안 구매하는 옷의 양은 5600만톤에 달하고 있다.

의류의 과잉생산은 쓰레기만 배출하는 것이 아니라 수질과 대기오염까지 유발한다. 원단 1톤을 생산하고 가공하는데 물이 최대 200톤이 쓰인다는 점을 감안하면 의류를 만드는데 들어가는 물의 양은 어마어마하다. 원단을 가공하고 염색하는 과정에서 발생하는 폐수는 그대로 하천으로 흘러들어가는 경우도 허다하다. 도현명 임팩트스퀘어 대표는 "방글라데시 강물색을 보면 어떤 색상의 옷이 유행하는지 알 수 있다고 할 정도로 수질오염은 심각하다"고 말했다.

◇ 리사이클링 제품?···"그린워싱에 불과해"

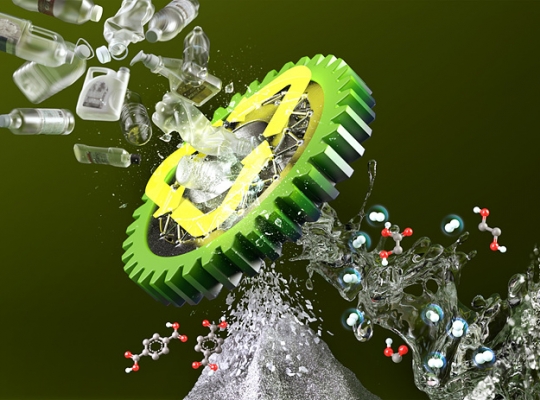

환경오염을 일으키는 의류업계를 향한 비난이 쏟아지자, 일부 패션 브랜드들은 버려지는 패트병을 재활용해 옷을 만드는 등 친환경 사업으로 전환하려고 노력하고 있다. 자라의 경우도 2035년까지 자사가 생산하는 옷의 35%를 친환경 제품으로 확대하겠다고 선언했고, 유럽에서 소비자들의 거센 비판을 받은 H&M도 2030년부터 100% 친환경 제품을 만들겠다고 발표했다. 최근에는 아웃도어 의류업체들인 디스커버리, 노스페이스, 블랙야크 등도 폐페트병에서 추출한 원단으로 만든 의류를 하나둘씩 판매하면서 친환경 기업 대열에 동참하는 모습이다.

이처럼 패션업계가 ESG경영의 일환으로 폐페트병을 활용한 의류를 생산한다는 것은 긍정적이다. 그러나 결국 폐페트병에서 추출한 '리사이클 섬유'로 만든 옷도 따지고 보면 모두 합성섬유다. 리사이클 섬유로 생산한 옷들도 최종적으로 소각하거나 매립할 때 이산화탄소가 배출될 수밖에 없다는 점에서 한계가 있다는 지적이다. 의류폐기물을 유예하는 것에 불과한 셈이다. 김광현 파타고니아 환경팀장은 "결국 폐기물을 근본적으로 줄이기 위해서는 생산량을 타이트하게 조절하고 재고관리 또한 엄격하게 시행해 재고를 남기지 않는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.

소비자 입장에서 리사이클 제품을 구매하고 싶어도 라인업이 제한돼 있다는 점도 문제다. 실제로 기자가 사람들이 많이 찾는 서울 강남의 한 백화점에 직접 가서 의류매장을 이리저리 둘러봤지만 리사이클링 제품을 찾기가 쉽지 않았다.

'데상트' 매장의 경우 옷걸이에 있는 40여개의 점퍼 중 리사이클 인증마크가 부착돼 있는 것은 5종에 불과했다. '디스커버리'는 동물복지 오리털로 만든 패딩은 있었지만, 리사이클 섬유를 사용한 제품은 달랑 3종이었다. '노스페이스'의 경우 리사이클링 섬유로 만든 제품코너가 별도로 있었지만 제품 종류가 한정돼 있었다. 매장에서 만난 소비자 A씨는 "환경을 위해 되도록이면 친환경 옷을 사고 싶어도 내가 원하는 디자인이 없어 어쩔 수 없이 일반 옷을 사는 경우가 많다"며 "모든 상품에서 친환경 재질의 원단을 선택할 수 있어야 한다"고 말했다.

상황이 이렇다보니, 일각에서는 패션브랜드들의 이같은 리사이클링 제품은 친환경을 마케팅 수단으로 활용하는 '그린워싱'에 불과하다고 비판한다. 전체 생산하는 제품의 극히 일부 라인업만 리사이클링으로 내놓을 뿐이라는 것이다. 환경보호를 위해 근본적으로 생산방식을 바꾸거나 생산량을 줄이는 노력을 전혀 하지 않는다는 것이다. 친환경 캠페인 기구인 '체인징 마켓 파운데이션'(Changing Markets Foundation, CMF)은 최근 발간한 보고서를 통해 친환경을 표방하는 패션 브랜드의 상당수는 '그린워싱'이라고 지적했다.

한 보고서에 따르면 아소스(ASOS)의 친환경 의류 '리스폰서블 제품'(Responsible Edit)은 재활용이 가능한 합성물이 단 9%밖에 포함돼 있지 않다고 했다. 또 H&M은 CMF의 가이드라인을 96%나 위반했다. CMF가 분석한 H&M 제품들은 65%가 합성물질이었고 54%가 폴리에스테르를 포함하고 있었다. 심지어 H&M이 지속가능 패션을 표방하며 출시한 '컨셔스 컬렉션'(Conscious Collection)의 경우도 72%가 합성성분이었다. CMF는 "친환경 제품에 대한 자격을 얻으려면 친환경 면과 같은 지속가능한 재료가 50% 이상 포함돼야 한다"면서 "친환경 제품 지침은 정확해야 하고 소비자들에게 관련 정보를 숨기지 않아야 한다"고 했다.

한 의류업계 관계자는 "모든 제품을 리사이클 제품으로 전환하려면 단기간에 막대한 비용이 든다"며 "리사이클 제품을 만들고 싶어도 소재가 제한돼 있어서 모든 라인업에 필요한 원단을 구하는 것도 무리"라고 현실적인 어려움을 토로했다. 이에 대해 파타고니아의 김광현 팀장은 "기존 브랜드들은 특정 라인업 안에서만 환경보호를 실천하고 있는 것같다"면서 "궁극적인 목적이 매출 증진에만 맞춰진 것이 결국 한계로 작용한다"고 말했다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.